Decidí leer el Cuento de Navidad para Le Barroux de Natalia Sanmartín Fenollera el día de Navidad. Y lo hice por la mañana, luego de la Misa de la Aurora, cuando el silencio que sigue a las noches festivas se prolonga hasta el mediodía.

El protagonista y narrador del cuento es un niño, y las bellísimas ilustraciones son infantiles, pero no es un cuento para niños. Claro que los niños pueden leerlo y seguramente los disfrutarán. Entenderán la historia lineal, la de los hermanitos huérfanos, la del cazador de arañas, la de una abuela rezadora y la de una gruta de la Virgen en el helado jardín de la casa.

Pero el Cuento de Navidad es un cuento para monjes o, al menos, para cristianos viejos y magullados. El carácter misterioso de la fe está en el núcleo de la historia, y el misterio dramático de la fe no lo viven los niños ni los jóvenes. Lo viven los viejos apedreados, y si no, pregúntenle a Kierkegaard, o a Castellani.

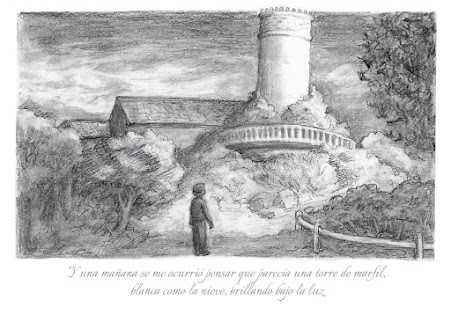

El cuento escenifica en una historia infantil el desamparo y la orfandad profunda que se experimenta cuando las certezas de la fe se esconden tras la niebla y las dudas —que son las más crueles de todas— asaltan el alma. En esos momentos parece que olvidamos hasta el brillo de aquello que en algún momento era tan distinto y tangible, así como el niño del cuento olvida el rostro de su madre muerta.

Un elemento fundamental del cuento es la importancia y centralidad que en la vida cristiana posee la virtud de la paciencia o perseverancia, la hypomoné de la que hablan los Padres del Desierto. El niño no ceja en su empeño de esperar, a pesar de todo, de que se haga nuevamente la luz, esa luz que se apagó cuando murió su madre. Y esa luz, claro, finalmente se hace, pero no a modo de un fenómeno extraordinario, como un ángel que baja del cielo, sino al descorrerse el velo que lo separa de lo real, en una fría mañana de Navidad, mientras reza con su abuela y sus hermanos el rosario y las letanías de Nuestra Señora. Como un eco del mundo invisible de Newman, el niño es capaz de ver y de experimentar nuevamente las certezas más profundas a través de las maravillas de la Creación que lo rodea, y que siempre lo rodearon aunque él ya nos las veía. Sólo es necesario que Dios, a través de su Espíritu, devele la verdad (aletheia) que nos circunda. Todo está allí, detrás del velo; sólo hay que esperar con paciencia que el Señor nos lo muestre.

Un raudal de luz puede inundarnos simplemente al repetir palabras que se dijeron y escucharon cientos de veces: “Torre de marfil, Casa de oro, Estrella de la mañana…”. En un instante, inesperadamente, esas palabras brillan con un resplandor completamente nuevo e inimaginable, e iluminan las tinieblas.

Yo me animo a hablar de intuiciones, de pequeños atisbos del conocimiento angélico que Dios a veces nos regala, y que muchas veces son tan potentes que arrastran con ellas no solamente al intelecto sino también a las emociones y los sentimientos, y el alma alcanza una certeza nunca antes experimentada.

En fin, que se trata de un libro para leer y releer varias veces, lentamente, y me auguro que cada vez que uno lo haga, encontrará nuevos destellos.